什么是历法?

历法是计量比日更长的时间间隔的法则,日是历法最小的时间单位。

几乎所有历法的修订,都离不开对周期性变化的天象的研究。

中国古代历法改革史,从某种意义上来说,反映了天文学的发展史。

历法与历书

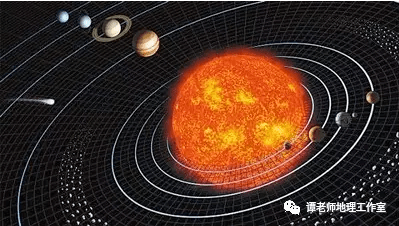

推算年、月、日的长度和它们之间的关系,制订时间顺序的法则叫”历法”。”历书”是排列年、月、节气等供人们考查的工具书。历书在我国古时称通书或时宪书,在封建王朝的时代,由于它是皇帝颁发的,所以又称”皇历”。 人们根据地球自转,产生昼夜交替的现象形成了”日”的概念;根据月亮绕地球公转,产生朔望,形成”月”的概念,根据地球绕太阳公转产生的四季交替现象而形成了”年”的概念。这三个概念所依据的物质运动是互相独立的。地球绕太阳公转一周的时间约为365.2422平太阳日,这叫一个回归年。而从一次新月到接连发生的下一次新月的时间间隔为29.5306平太阳日,这叫一个朔望月。以回归年为单位,在一年中安排多少个整数月,在一个月中又安排多少个整数天的方法和怎样选取一年的起算点的方法就叫历法。

历法问题的复杂性全在于回归年和朔望月这两个周期太零碎,它们同”日”之间的关系,不像公里同米之间的关系那样简单;而且,它们彼此之间也不能通约。所以,历法总是顾此失彼,不能同时协调两个周期。因此,历法一般地分为三类;太阴历、太阳历和阴阳历。侧重协调朔望和历月关系的叫太阴历,简称阴历;侧重协调回归年和历年关系的叫太阳历,简称阳历;兼顾朔望月和回归年、历月和历年的叫阴阳历。无论哪一种历法,都有一个协调历日周期和天文周期的关系问题。在原则上,历月应力求等于朔望月,历年应力求等于回归年。但由于朔望月和回归年都不是整日数,所以,历月须有大月和小月之分,历年须有平年和闰年之别。通过大月和小月,平年和闰年的适当搭配和安排,使其平均历月等于朔望月,或平均历年等于回归年。这就是历法的主要内容。

公元、世纪、年代

“公元”是公历的纪元。它原是以传说的耶稣基督诞生那一年作为公元元年,从公元6世纪到10世纪,逐渐成为基督教国家通用的纪元,所以原先也叫"基督纪元"。后来被世界多数国家所公用,于是就改称"公元"。在历史书上,耶稣诞生前的年代被称为“公元前”;耶稣诞生那年以后的年代是“公元后”,简称“公元”。

“世纪”一词来源于拉丁文,意思是一百年。也是从耶稣诞生那一年算起:公元元年至100年为1世纪。以此类推,现在是21世纪中的某一个10年。比如说20世纪80年代,就是指从1980年开始的那10年。从1990年起,就进入20世纪90年代了。

阳历、阴历、农历

阳历(即公历),是世界上多数国家通用的历法,由“儒略历”修订而成。儒略历是公元前46年,古罗马统帅儒略、恺撒决定采用的历法。阳历,是以地球绕太阳运动作为根据的历法。它以地球绕太阳一周(一回归年)为一年。一回归年的长度是365.2422日,也就是365天5小时48分46秒,积累4年共有23小时15分4秒,大约等于一天,所以每4年增加1天,加在2月的末尾,得366天,就是闰年。但是4年加1天实际上比回归年多了44分56秒,积满128年左右就又多算了一天,也就是在400年中约多算了3天。阳历闰年规定:公元年数可用4整除的,就算闰年;为了要在400年减去多算的3天,并规定公元世纪的整数,即公元年数是100的整数时,须用400来整除的才算闰年,如1600年、2000年、2200年、2400年就是闰年。这样就巧妙地在400年中减去了3天,阳历规定每年都是12个月,月份的大小完全是人为的规定,现在规定每年的1、3、5、7、8、10、12月为大月,每月31天;4、6、9、11月为小月,每月30天;2月平年是28天,闰年是29天。

阴历,是根据月相圆缺变化的周期(即朔望月)来制订的。因为古人称月亮为太阴,所以又有太阴历之称,是纯粹的阴历,我国使用“农历”,一般人叫它“阴历”,那是不对的。农历不是一种纯粹的阴历,而是“阴阳历”。阴历把月亮圆缺循环一次的时间算做一个月,12个月算做一年。然而月亮圆缺循环一次--一个朔望月,是29天12时44分3秒,比29天多,又比30天少。这样,阴历每30年中有19年是354天,11年是355天,平均一年的长度是354天8小时48分。它的一年比回归年差不多短了11天。3年就短一个多月,17年就要短6个多月了。所以使用这种历时,新年不一定在冬天过,它可以在春天过,也可以在夏天或秋天过。它的惟一好处就是阴历上的每一个日期都可以知道月亮的形状。阴历作为一种历法,由于它与农业生产和人们的日常生活不相协调,所以当今世界上除了几个伊斯兰教国家因为宗教上的原因仍然使用外,其他国家一般已经废弃不用了。

农历,是把朔望月的时间作为历月的平均时间。这一点上和纯粹的阴历相同,但农历运用了设置闰月的办法和二十四节气的办法,使历年的平均长度等于回归年,这样它就又具有了阳历的成分,所以它比纯粹的阴历好。现在所有的农历,据说我们的祖先远在夏代(公元前17世纪以前)就使用了这种历法。所以人们又称它为夏历。新中国成立后还仍然叫做夏历,1970年以后我国改称为“农历”。至于“农历”一名的由来,大概因为由于自古以农立国,所以制订历法必须为农业服务。农历是基本上以12个月作为一年的,但12个朔望月的时间是354.3667日,和回归年比起来要相差11天左右。这样每隔3年就要多出33天,即多出一个多月。为了要把多余的日数消除,每隔3年就要加一个月,这就是农历的闰月。有闰月的一年也叫闰年。所以农历的闰年就有13个月了。至于闰哪个月是由节气情况决定的。

日的概念

在历法上,通常使用的日是太阳日,也就是一昼夜:连续两次正午,也就是太阳中心连续两次处于观测点正上空,之间的时间间隔。

从太阳的角度观测,太阳日的定义是:

地日中心的连线连续两次扫过地球上同一条子午线所经历的时间。

由于黄道并不是一个严格的正圆,一年之内不同的太阳日时长可能不一样。实测的太阳日叫真太阳日(视太阳日),为了生产生活的方便设置的平均太阳日叫平太阳日。

地球的自转周期

以太阳为基准,地球除了有自转,还有公转。太阳日明显不等同于地球自转的真正周期。

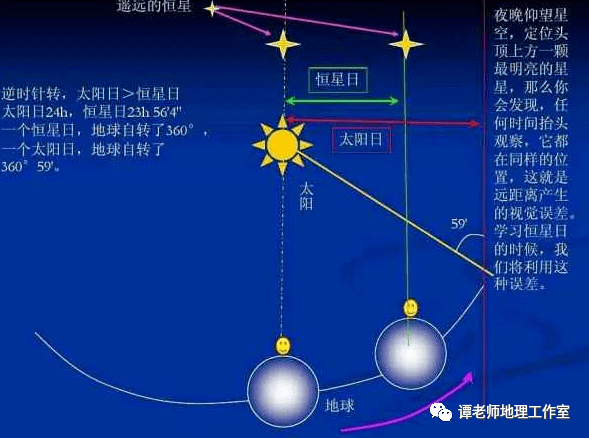

恒星日:一颗无穷远处的恒星,连续两次出现在同一条子午线正上空所经历的时间。很显然,恒星日比平太阳日短。恒星日的长度是23小时56分4秒。每个平太阳日地球自转360°56′。

月球的运动

月球在天球上的运动,既不沿赤道,也不沿黄道,而是在黄道和赤道之间的白道,与黄道的夹角在5度附近摆动,不超过6度。

月球除了位置变化外,还有相位变化。

由于潮汐锁定,月球的自转周期等于公转周期,总是以同一面对着地球。

月亮几乎完全看不见的状态,叫新月,或者朔;满月叫望。

月相变化的一个周期,即连续两次朔之间的时间,叫一个朔望周期,也叫朔望月或者太阴月。朔望月长度不固定,平均为29.53059天。

朔望月

朔望月的概念是根据地球、月球、太阳三者之间的相对位置关系得出来的。

与太阳日相同,受地球绕太阳公转的影响,朔望月同样不是月球真正的公转周期。

由于潮汐锁定,月球的自转周期等于公转周期,恒星月同样可以定义为月球的自转周期。

年

太阳周年视运动的周期

从地球上观测,太阳在黄道上运行一周的时间是一年。如果不看黄道,太阳在天球上的位置从一颗背景恒星出发,到再次回到这颗恒星之间的时间,叫一年。

回归年:太阳连续两次经过春分点之间经过的时间。

恒星年:一颗无穷远处的恒星与地球、太阳三者连续两次处于同一连线之间经过的时间。

* 恒星年和回归年不一样长

地球的自转与公转

都是地球运动的基本形式。自转是指地球围绕地轴的运动,公转是指地球围绕太阳的运动。自转的轨道面与公转轨道面有23度26分的夹角,即黄赤交角。

恒星日与太阳日

从某一颗恒星(除太阳外)位于上中天起,到下一次又位于上中天的时间间隔,为1个恒星日,时间是23时56分4秒;太阳从上中天到下一个上中天的时间间隔,叫太阳日,时间是24小时。当地球公转与自转一致时,太阳日大于恒星日,反之则小于恒星日。恒星日是地转自转的真正周期,太阳日是我们日常的计时单位。当太阳远离我们而去时,太阳日变小,反之则变大。

回归年与恒星年

回归年是太阳直射点回归运动的周期,时间是365日5时48分46秒;恒星年是地球绕日公转360度所需要的时间,是365日6时9分10秒。

地方时、区时、时区、北京时间、国际标准时间

地方时:因经度不同的时刻。地球上有无数个地方时。

时区:1884年国际上采取了全世界按统一标准划分时区,实行分区计时的办法,将全球分成24个时区,其中东西12区各半个时区。

区时:国际上规定每一时区都采用中央经线的地方时作为标准时间,这种时间称为区时。

北京时间:我国统一采用的标准时间,等同于东8区的区时,或东经120度的地方时。

国际标准时间:中时区的区时,即格林尼治时间。

日界线与划分两个日期的界线

国际上为避免日期混乱而人为划定的一个界线,与180度经度既有重合也有不重合的地方。

划分两个日期的界线有两条:日界线和地方时为0时的经线,在计算两个日期的面积时,一般用地方时而不用区时,同时也不考虑日界线的弯曲。

岁差

地球并不是一个完美的正球形,而是赤道略鼓、两极稍扁的近似椭球体。

日月和其它行星对其赤道隆起部分施以附加引力,引起赤道面倾向的变化,即地轴进动。投影到天球上,就是北天极会以北黄极为圆心,做缓慢的圆周运动,周期约25800年。

岁差的直观影响

黄赤交角变化、春分点西移、北极星变化、回归年比恒星年短、星座移位。

日月的作用引起春分点西移并不改变黄赤交角,称为日月岁差,也叫赤道岁差。由其它行星作用则同时改变黄赤交角,称为行星岁差,也叫黄道岁差。二者的和称为总岁差。

地球自转一直在变化,而且变化相当复杂,既有“岁差-章动”,还有“极移”和“日长变化”。

岁差-章动:自转轴的陀螺式转动和点头

在外力作用下,地球自转轴在空间并不保持固定的方向,而是不断发生变化。地轴的长期运动称为岁差,而其周期运动则称为章动。岁差和章动引起天极和春分点(见分至点)在天球上的运动,对恒星的位置有所影响。

公元前二世纪,古希腊天文学家喜帕恰斯在编制一本包含1022颗恒星的星表时,把他测出的星位与150多年前阿里斯提留斯和提莫恰里斯测定的星位进行比较,发现恒星的黄经有较显著的改变,而黄纬的变化则不明显。在这150年间,所有恒星的黄经都增加约1.°5。喜帕恰斯认为,这是春分点沿黄道后退所造成的,并推算出春分点每100年西移1°。

这是岁差现象的最早发现。

在我国古代,人们通过观测冬至点的移动来推求岁差。

晋代虞喜根据《尧典》记载了解到,在尧的时代,冬至黄昏,头顶会看到昴宿;而时隔2700余年,他自己的实测显示,冬至黄昏,头顶看到的星宿不是昴宿,而是相距50多度的东壁了。据此他推断出,冬至点每50年向西移动1度,并创立了岁差的概念。

中国古人还首度将岁差纳入历法计算。

牛顿第一个指出产生岁差的原因是太阳和月球对地球赤道隆起部分的吸引。在太阳和月球的引力作用下,地球自转轴在空间绕黄极描绘出一个圆锥面,绕行一周约需26000年,圆锥面的半径约为23°.5。这种由太阳和月球引起的地轴的长期运动称为日月岁差。除太阳和月球的引力作用外,地球还受到太阳系内其它行星的引力作用,从而引起地球运动的轨道面,即黄道面位置的不断变化,由此使春分点沿赤道有一个小的位移,称为行星岁差。行星岁差使春分点每年沿赤道东进约0.13角秒。地球自转轴在空间绕黄极作岁差运动的同时,还伴随有许多短周期变化。英国天文学家布拉得雷在1748年分析了20年恒星位置的观测资料后,发现了章动现象。月球轨道面(白道面)位置的变化是引起章动的主要原因。天文学家已经分析得到章动周期共有263项之多,其中章动的主周期项,即18.6年章动项是振幅最大的项,它主要是由于白道的运动引起白道的升交点沿黄道向西运动,约18.6年绕行一周所致。因而,月球对地球的引力作用也有相同周期变化,在天球上它表现为天极在绕黄极作岁差运动的同时,还围绕其平均位置作周期为18.6年的运动。同样,太阳对地球的引力作用也具有周期性变化,并引起相应周期的章动。

极移:研究极移数据,让我们更好地了解地球

地球自转轴相对于地球本体的位置是变化的,这种运动称地极移动,简称极移。

1765年,L.欧拉在假定地球是刚体的前提下,最先从力学上预言极移的存在。一直到1888年德国的K.F.屈斯特纳才从纬度变化的观测中发现极移。1891年,美国天文学家张德勒进一步指出,极移包括两个主要的周期成分:一个是近于14个月的周期;另一个是周年周期。前者叫作张德勒周期,这种极移成分是非刚体地球的自由摆动(见张德勒摆动)。极移的周年成分主要是由大气作用引起的受迫摆动。二者合起来,极移的范围不超过±0.4″。

地极移动,简称为极移,是地球自转轴在地球本体内的运动。我们称地球的惯性轴与地球表面的交点为惯性极,称瞬时轴与地球表面的交点为瞬时极。惯性极始终沿对数螺线追踪瞬时极,作复杂的运动,这就是地级移动。1765年,欧拉最先从力学上预言了极移的存在。1888年,德国的屈斯特纳从纬度变化的观测中发现了极移。1891年,美国天文学家钱德勒指出,极移包括两个主要周期成分:一个是周年周期,另一个是近14个月的周期,称为钱德勒周期。前者主要是由于大气的周年运动引起地球的受迫摆动,后者是由于地球的非刚体引起的地球自由摆动。极移的振幅约为±0.4角秒,相当于在地面上一个12×12平方米范围。由于极移,使地面上各点的纬度、经度会发生变化。1899年成立了国际纬度服务,组织全球的光学天文望远镜专门从事纬度观测,测定极移。随着观测技术的发展,从二十世纪六十年代后期开始,国际上相继开始了人造卫星多普勒观测、激光测月、激光测人卫、甚长基线干涉测量、全球定位系统测定极移,测定的精度有了数量级的提高。地级移动除有12个月和14个月的周期外,其年振幅还有长周期变化,主周期是6-7年,还有35年左右的周期。

日长变化:地球自转的变慢,让白天和黑夜都变得更长

近期,我国科研人员首次发现了日长变化中存在约8.6年周期的显著振幅增强信号,并首次发现该振荡的极值时刻与地磁场快速变化的发生存在密切的对应关系。“科学家早已发现,每天的时长不是固定不变的。从一个较大的时间尺度上分析,日长正在逐渐变长。”近日,该研究参与者、中国科学院上海天文台、中国科学院行星科学重点实验室研究员黄乘利在接受科技日报记者采访时表示。

侏罗纪时期一天的时长大约只有23小时10—20分钟。由于月球和太阳对地球的潮汐作用消耗了地球的能量,地球自转越来越慢,日长因此变长,平均约每100年变长0.002秒。

除了自转速率越来越慢,科学家们还发现自转速率存在周期性的变化。日长变化具有从一天到数十年、甚至更长期的变化频谱,分别对应于不同的天文和地球物理机制。

根据近一百年的天文观测资料,发现极移包含各种复杂的运动。除了上述周年周期和钱德勒周期外,还存在长期极移,周月、半月和一天左右的各种短周期极移。其中长期极移表现为地极向着西经约70°~80°方向以每年3.3~3.5毫角秒的速度运动。它主要是由于地球上北美、格陵兰和北欧等地区冰盖的融化引起的冰期后地壳反弹,导致地球转动惯量变化所致。其它各种周期的极移主要与日月的潮汐作用以及与大气和海洋的作用有关。在外力的作用下,地球的自转轴在空间的指向并不保持固定的方向,而是不断发生变化。其中地轴的长期运动称为岁差,而周期运动称为章动。岁差和章动引起天极和春分点位置相对恒星的变化。公元前二世纪,古希腊天文学家喜帕恰斯在编制一本包含1022颗恒星的星表时,首次发现了岁差现象。中国晋代天文学家虞喜,根据对冬至日恒星的中天观测,独立地发现了岁差。据《宋史·律历志》记载:"虞喜云:'尧时冬至日短星昴,今二千七百余年,乃东壁中,则知每岁渐差之所至"。岁差这个名词即由此而来。

自转轴指向参数

除地震学以外,研究地球深内部的重要手段

上述提到的岁差-章动、极移和日长变化,在物理上用自转轴指向参数(Earth Orientation Parameters; EOP)表示。它们都反映了地球的整体运动及其随时间变化的重要信息。

总结

赤道(equator),地理学术语,指地球表面的点随地球自转产生的轨迹中周长最长的圆周线。其半径为6378.2km,周长为40075.02千米。赤道是南半球、北半球的分界线,它把地球分为南北两半球,其以北是北半球,以南是南半球,是划分纬度的基线。赤道的纬度为0°,是地球上最长的纬线。同时,赤道是地球上重力加速度最小的地方。

赤道是南、北半球的分界线,也是地球上的零度纬线。一年当中,赤道有两次太阳直射,所以赤道地区属于热带,终年天气炎热,气温很高。赤道的圆心与地心是重合的,它也是地球上最长的纬线圈,全长4万多千米。

赤道穿过了加蓬、刚果、扎伊尔、乌干达、肯尼亚、索马里、马尔代夫、印度尼西亚、厄瓜多尔、哥伦比亚和巴西等许多国家。在这些国家,人们用不同的标志来表示赤道线。例如,在刚果,人们用许多沿直线排列的小石柱表示赤道线,这些小石柱叫赤道桩。

据说在700多年前,厄瓜多尔首都基多城的市民就知道,基多城附近是太阳一年两次来往于南、北半球所经过的地方,他们称这里为“太阳之路”。后来,科学家证实了这一说法,市民们就在基多市郊外修建了一座赤道纪念碑。纪念碑高10米,碑身四面刻有表示东、南西、北四个方向的字样。碑顶放着一个石刻地球仪,地球仪中间有一条标志赤道位置的白线,一直延伸到碑底的石阶上,这就是地面的赤道线。

赤道为低气压区,由赤道两侧吹向赤道的东北信风和东南信风,驱动赤道南北两侧的海水由东向西流动。北的称为北赤道暖流,南面的称为南赤道暖流。

赤道暖流到达大洋西岸时,受陆地阻挡,其中一小股回头向东形成赤道逆流;大部分受地转偏向力的影响,沿海岸向较高的纬度流去,至中纬地区受西风吹动形成西风漂流。当它们到达大洋东岸时,一部分沿大陆西岸折向低纬,成为赤道暖流的补偿流;另一部分沿大陆西岸折向高纬,构成极地环流

白道,天文学术语,指月球的运行轨道。白道与黄道的交角在4°57′~5°19′之间变化,平均值约为 5°09′,变化周期约为173 天。由于太阳对月球的引力,两个交点的连线沿黄道与月球运行的相反方向向西移动,这种现象称为交点退行。

交点每年移动19°21′,约18.6年完成一周。这一现象对地球的章动和潮汐起重要影响。

所以并不是每个农历月都会发生日食和月食。只有当月球和太阳、地球位于同一直线上,且此时月球位于两个平面的交点附近时才会发生日食或月食。因为每次日食时月球和两个平面交点的距离不固定,而且地球自转造成的角度也不固定,因此日食带在地球上的地点不固定。月球绕地球公转的轨道在天球上的投影。它是天球上的一个大圆,与黄道相交于两点。月球在白道上从黄道以南运动到黄道以北的那个交点称为升交点,与此相对的另一交点称为降交点。白道和黄道的交角在4°57′~5°19′之间变化,平均值约为5°9′,变化周期约为173天。由于太阳对月球的引力,两个交点的连线(即交点线)沿着黄道与月球运行相反的方向向西移动,结果使月球绕行一周后并不返回原来的位置。交点线西移的现象称为交点退行。交点线每年移动19°21′,约18.6年完成一周,这就引起月球的赤纬变化。当升交点与春分点(见分至点)重合时,黄道位于白道与赤道之间,白道与赤道的交角为黄赤交角与黄白交角之和;当降交点与春分点重合时,白道位于赤道与黄道之间,白道与赤道的交角为黄赤交角与黄白交角之差。

首先月亮的公转轨道在空间中不是一个圆,但如果把它投影在天球上,则它必然是天球上的一个大圆,因为杠杆定理的存在,月球、地球和月球公转轨道的两个焦点是必然在一条直线上的,而天球的球心一般认为就是地球,地球的半径又远远小于月球的公转轨道半径,所以白道在天球上是一个大圆。赤道也是天球上的一个大圆,所以它们的圆心是重合的。

黄白交角大约是5度,而其交点则随着时间的变化而在黄道上不断移动,所以白道与赤道的交角处于不断变化的状态中,最小18度左右,最大28度左右,但这两个极端值及其附近值在观测上极少出现,因为很少会这么巧:黄白交点与黄赤交点完全重合,并且月球与这两个交点在天球上的距离都是90度。

黄道(ecliptic)的概念:地球绕太阳公转,从地球上看,太阳慢慢在星空背景上移动,一年正好移动一圈,回到原位,太阳如此“走”过的路线就叫 “黄道”。而且月亮绕地球运行的轨道即“白道”及各行星绕太阳的轨道都十分接近黄道。 它是天球假设的一个大圆圈,即地球轨道在天球上的投影。黄道和赤道面相交于春分点和秋分点。

因为地球自转轴与公转平面不垂直,所以天赤道平面与黄道平面不重合,两个平面有23°26'21的夹角角度。(公元2000年测值),两个平面的交角点就连牢春分搭秋分。地球望过去,太阳朝南变朝北,就叫春分。从该个场化朝东数一圈,0°到360°,就是黄道经线,写做λ,角度叫黄经几化度。黄道纬线就是南北正负各90°。

如果人们把浩瀚的宇宙看成一个天球的话,那么宇宙中的88个星座则把整个天球分成了北天球和南天球两大部分。根据每个星座的大部分面积是在北天或在南天,分别被称为北天星座或南天星座。根据这种划分法,北天星座有28个,南天星座有48个,另外12个为黄道星座。

地球绕着太阳公转,一年转完一圈。地球公转时,从地球上看太阳,太阳在天球上、众星间缓慢地移动着位置,方向与地球公转方向相同,即自西向东,也是一年移动一大圈,叫做太阳的周年视运动。太阳周年视运动在天球上的路径,就是黄道。换句话说:地球公转轨道平面无限扩大而与天球相交的大圆,就是黄道。黄道经过88个星座中的13个,除了蛇夫座的一小部分之外,从春分点所在的双鱼座数起,它们是双鱼座、白羊座、金牛座、双子座、巨蟹座、狮子座、处女座、天秤座、天蝎座、人马座、摩羯座、宝瓶座,统称为黄道十二星座。

地球运动的一般特点

太阳直射点移动

1. 太阳直射点的移动规律如图示:

2. 地球公转过程中两分两至点的判断

依据:看日地球心连线和赤道的位置关系——连线在赤道以北说明太阳直射23°26′N, 则地球处于公转轨道上的夏至点;连线在赤道以南说明太阳直射23°26′S, 则地球处于公转轨道上的冬至点。

简便方法:看地轴——地球逆时针公转时,地轴左偏左冬,地轴右偏右冬。

3. 地球公转过程中速度变化的判断

依据:1月初,地球运行至近日点,公转速度最快;7月初,地球运行至远日点,公转速度最慢。

二、昼夜交替和时差

(一)昼夜交替

1. (1)昼夜现象产生的原因——地球不透明、不发光;

(2)昼夜交替产生的原因是——地球自转。

2. 晨昏线的判读:在晨昏线上任找一点,自西向东越过该线进入昼半球,说明该线是晨线,反之是昏线。

3. 晨昏线与赤道的关系:相交且平分,因此赤道上终年昼夜平分。

4. 晨昏线与太阳光线的关系:垂直且相切,因此晨昏线上太阳高度为0度。

5. 晨昏线与地轴的夹角变化范围:0°~23°26′

6. 太阳高度的分布:昼半球上>0°,夜半球上< 0°,晨昏线上=0°。

7. 昼夜交替的周期:一个太阳日 =24小时

(二)地方时的计算

1. 地方时计算原理:

①地方时东早西晚(同为东经,经度越大越偏东;同为西经,经度越小越偏东;一东一西,东经偏东时间早)

②同一条经线上地方时相同

③经度每隔15°地方时相差1小时(即1°=4分钟)

2. 地方时计算方法:

某地地方时=已知地方时±4分钟×两地经度差

说明:①式中加减号的选用条件:东加西减——所求地在已知地的东边用加号,在已知地的西边用减号。

②经度差的计算:同减异加——两地同为东经或同为西经相减;一为东经一为西经相加。谭老师地理工作室综合整理,转载请注明

③计算步骤:确定两地经度差;换算两地时间差;判断两地东西方向;带入计算。

3. 昼夜长短的计算

⑴昼弧:任一纬线落在昼半球内的部分。

⑵夜弧:任一纬线落在夜半球内的部分。

⑶计算:①昼长=昼弧对应的经度数÷15°;

②夜长=夜弧对应的经度数÷15°

(三)区时的计算

所求地的区时=已知地的区时±两地时区数差

说明:

①时区数的计算:当地经度数÷15°,商四舍五入得时区数。

②时间差的计算:同减异加——两地同为东时区或西时区相减;一为东时区一为西时区相加。

③加减号的选用条件:东加西减(同为东时区,时区数越大越偏东;同为西时区,时区数越小越偏东;一东一西,东时区偏东时间早)。

(四)光照图的判读方法和步骤

1. 标自转方向,判断晨昏线

2. 定日期:

⑴北极圈出现极昼(或南极圈出现极夜)为6月22日;

⑵北极圈出现极夜(或南极圈出现极昼)为12月22日;

⑶晨昏线与经线重合,为3月21日或9月23日。

3. 时间计算:

⑴ 找特殊时刻点:

①晨线与赤道交点所在经线地方时为6点;

②昏线与赤道交点所在经线地方时为18点;

③平分昼半球的经线地方时为12;

④平分夜半球的经线地方时为24点或0点。

⑵依据经度相差15°地方时相差1小时,东早西晚,东加西减的原则推算时间。

4. 确定太阳直射点的地理坐标

⑴由日期定直射点的纬度:春秋分日——0°;夏至日——23°26′N;冬至日——23°26′S。

⑵太阳直射点所在的经线是平分昼半球的经线,即地方时为12点的经线。

三、沿地表水平运动物体的偏移

1. 偏移规律:北半球向右偏,南半球向左偏,赤道上不偏转。

2. 判断方法:北半球用右手,南半球用左手,掌心向上,四指指向物体运动方向,大拇指所示方向为水平运动物体偏转方向。

四、昼夜长短和正午太阳高度的变化

⒈ 昼夜长短变化规律

⑴太阳直射北半球是北半球的夏半年,北半球各地昼长夜短,且纬度越高昼越长。夏至日,北半球各地昼长达一年中的最大值,北极圈及其以北地区出现极昼。

⑵太阳直射南半球是北半球的冬半年,北半球各地昼短夜长,且纬度越高夜越长。冬至日,北半球各地昼长达一年中的最小值,北极圈及其以北地区出现极夜。

⑶春、秋分日,太阳直射赤道,全球各地昼夜等长,各地均为6:00时日出,18:00时。

⑷极昼极夜范围的变化规律(如上图,以北半球为例):春分过后北极点开始出现极昼,春分到夏至极昼范围由北极点扩大到北极圈,夏至到秋分极昼范围由北极圈缩小到

北极点;秋分过后北极点开始出现极夜,秋分到冬至极夜范围由北极点扩大到北极圈,冬至到次年春分极夜范围由北极圈缩小到北极点。

⒉ 正午太阳高度的变化规律

⑴纬度变化:一天中,正午太阳高度由直射点向南北两侧递减。

⑵季节变化:夏至日,太阳直射北回归线,北回归线及其以北地区正午太阳高度达一年中的最大值,南半球各地达一年中的最小值。

冬至日,太阳直射南回归线,南回归线及其以南地区正午太阳高度达一年中的最大值,北半球各地达一年中的最小值。

3. 正午太阳高度的计算

⑴计算公式:H = 90°-纬度间隔

说明:所求点与直射点的纬度间隔计算遵循同减异加——所求点与直射点同在北半球或同在南半球相减,在不同半球相加。

⑵正午太阳高度大小比较:离直射点越近,正午太阳高度越大(即与直射点纬度间隔越小,正午太阳高度越大);反之越小。

五、四季更替和五带

1. 四季划分依据是昼夜长短和正午太阳高度的变化的变化。

2. 划分的方法有三种:

(1)物候四季:3、4、5月为春季,6、7、8月为夏季,9、10、11月为秋季,12、1、2月为冬季。

(2)传统四季:以 “四立”为起始点。

(3)天文四季:以“二分二至”为起始点。

3. 五带的划分依据是年太阳辐射总量从低纬向高纬递减,界限是南、北回归线和南、北极圈 。

4. 黄赤交角与回归线、极圈之间的关系

⑴黄赤交角的度数等于南北回归线的纬度数,与极圈的纬度数互余。

⑵如果黄赤交角变小,南北回归线度数变小,极圈度数增大,从而使热带和寒带的范围缩小,温带范围扩大。如果黄赤交角变大,南北回归线纬度变大,极圈纬度减小,热带和寒带的范围扩大,温带范围缩小。

古坐标系

地平坐标系、黄道坐标系、赤道坐标系

人们进行恒星观测,首先需要解决的问题就是确定天体在天球上的准确位置,这个基本要求导致了一系列坐标体系的产生。

在古代中国,主要的球面坐标系统有地平坐标、黄道坐标和赤道坐标,其中地平坐标系统产生最早,也最为直观,而赤道坐标系统则在中国古代天文学传统中得到了最广泛的应用。

地平坐标是以天顶、地平圈、四方点和子午圈为基础而建立的,它的两个坐标分量是地平高度和地平方位。

地平坐标以观测者为原点,直观地表达观测者所在地的上下与四方。

观测天象是古代君王最重要的工作,因为中国地处北半球,传统的观象授时方法,重点便是观测南中天的恒星,因此坐北朝南便渐渐成为古代君王用事的习惯方向。在这种由观象授时所决定的人文传统中,君王所处的北方便应合了天上北极所象征的天帝所在的方位,所以北方理所当然地成为方位的起点。

河图天一生水的一,十二地支的子,一岁起始的冬至,古代冬至起始所在的星宿——牛宿,都是从正北开始,顺时针从北到东、到南、到西,最后再回到北,开始下一个循环周期。

中国古代比较讲究的建筑或房屋,坐向都是坐北朝南,如此,进门对着的北方一般便作为祖宗牌位。平时有重要集会,这里也是最高长辈坐的方位,表示最尊贵。

除了人文意义上的尊卑之意,还有阴阳原理。向南能吸取更多天之阳气,向阳则生。夏天植物瓜果最为繁茂,是因为夏季阳气足。

植物的根或枝叶,向南的一面相对更繁茂,也是因为向南吸收了更多阳气。

▲ 圭表

▲ 地平日晷

地平坐标系应用非常广,天文仪器中的圭表、地平日晷,也是地平坐标的应用。

中国古代的黄道坐标系统来源于古人对于太阳视运动轨迹的认识。

太阳的视运动相对于地球上的观测者而言,每天呈现为在恒星背景中向东移动约一度的角距离,一年大致行移一圈。太阳在天球上的这个周年视运动轨迹就是黄道。虽然这种观测行为历史非常悠久,但最早,先民没有把这条轨道定义为“黄道”,而是规定了二十八个星宿,并把星宿视为“日月舍”。很多人认为古代没有黄道概念,没有黄道坐标,这种看法本身值得商榷。

天球赤道是地球赤道平面向外延伸并与天球相交所形成的大圆。中国的赤道坐标系统其实是在古代二十八宿所构成的恒星坐标体系的基础上完成的,谭老师地理工作室综合整理最初的二十八宿如果是基于黄赤道混合带而建立的话,赤道坐标就是对这一古老坐标体系的精确化。

赤道坐标系中,标识天体的位置用去极度与入宿度两个坐标分量来表示。二十八宿中的每个宿都有一颗作为测量其他恒星的标准星,称为距星。谭老师地理工作室综合整理

中国赤道坐标体系的建立与中国古人重视观测北极圈恒星的传统密切相关。赤道坐标系与浑天说其实是一回事,因此也直接被称为浑天说。在中国历史上,赤道坐标系也是运用最广、沿用最久的体系。

传统的对地球自转的定义(地理教科书上)指出“地球绕自转轴自西向东转动”,这实际上是一个完全错误的概念,误导了很多小朋友,也导致我地理一直学不好,高中最高考了58分,最后只好走上了学理科——读成班——失业的不归之路,今天我就来喷一喷这个大家习以为常的“自西向东”。以下分三种情况讨论,嫌太长不看可以直接跳到人话版。

一、 从宇宙的角度考虑,以宇宙为参考系,观测者位于太空中,观测方向垂直于地球自转轴指向球心(可以想象一个人平行于地球自转轴站着,面对地球):地球的正视图大致是一个圆,约定以圆心指向北极、南极的矢量分别作为北、南方向。那么根据一般正交矢量“上北下南左西右东”的规定,由于地球自转,地球所有位于西侧(相对于自转轴而言)的点向东侧(相对于自转轴而言)运动,的确符合“自西向东”的定义;但另一方面,地球所有位于东侧的点也在向西侧运动,符合“自东向西”的定义。显然从天文学的角度说“地球自西向东转动”造成歧义,无实际意义。(图中的“自转方向”箭头方向是自西向东,但如果把它标在背面,则变成了自东向西。)

人话版:站在太空里,规定了东西南北方向,地球自转从一面看是自西向东,从另一面看就是自东向西,根本就没有所谓的“地球自西向东转”,除非你随意更改之前规定好的东西南北。谭老师地理工作室综合整理

二、 从地球的角度考虑,以假设中不进行自转的地球为参考系,观测者站在地球上:由于历史原因(可追溯到地心说和日心说),人类规定了由于地球自转导致地表上的一点向另一点移动的方向为“东”,这也是多数人理解的“自西向东转”。那么有必要讨论“地球自转方向为东”这条规中“东”的定义。一般意义上,我们所说的“东南西北”都是欧氏几何中的矢量,也就是我们通常理解的“射线(欧几里得空间)”,这种理解在日常生活中使用一般没有问题,因为在小尺度上,“曲线可以用曲线上一点的切线来近似代替”(《自然积分的数学原理》——艾萨克·牛顿)。但众所周知,地球是大致的球体,如果要从地球的角度考虑,此时表示地球自转方向的“东”需要用到黎曼几何中的矢量概念,而从欧氏几何的角度来看,此“矢量”是一个闭合环,显然并不是我们日常生活中认识到的“东”的概念。球体不可能沿一条欧氏空间中一条射线的方向自转。如果强行用欧氏空间中的矢量来指代“东”这个方向,沿地表画出一条指代“东”的“矢量”,无异于用欧氏几何强行近似非欧几何,实际上会出现三角形内角和大于180度、圆周率小于3.14等诸多问题。所应用的尺度越大,导致的偏差越大。而从地球的角度考虑,整体的偏差就大得离谱了,在航海、航空领域尤其明显。

人话版:日常生活中的“东西南北”只能应用于平面上,强行用来表示地球自转,将来报道上出了偏差是要负责任的。

三、 可能有的同学会问:“我就是想用日常生活中的东西南北来表示地球自转不行么?你扯什么宇宙参考系、不自转地球参考系有什么用?我就站在大地上,你告诉我地球怎么自转,不行么?”

以大地为参考系,地球不自转。

综上所述,“地球自转方向为自西向东”是非常不严谨甚至错误的伪概念,正确说法应该是“从北极点上空看呈逆时针旋转。”事实上,获得1945年诺贝尔物理学奖的奥地利理论物理学家沃尔夫冈·泡利曾提出:“处在量子状态的每个电子可假设呈“上旋”(spin-up)或“下旋”(spin-down)两种状态之一。这可以看做是一个微小条形磁铁的行为,“上旋”时对应于磁铁N极向上,“下旋”时对应于磁铁N极向下。”其实早期定义电子的自旋使用的也是“左旋”和“右旋”的概念,但显然物理学家们更容易发现自己的错误。

基本知识点

1、全球分成24个时区;150/小时, 151/分钟;经度相差1度,时间差 4分钟,东早西迟;区时东加西减,需注意日期变更。

2、经度相同,地方时相同;时区相同,区时相同。

3、区时规定全球各地以所在地的时区中央经线的地方时为共同使用的时间,如:北京东八区以8*150=1200E的地方时刻为准

4、昼半球中央经线=直射点所在经线=正午太阳高度(一天中最大太阳高度)=12: 00

夜半球中央经线=0: 00

晨线与赤道交点所在经线=6: 00(晨线与某纬线相交处为该纬度日出时间)

昏线与赤道交点所在经线=18: 00(昏线与某纬线相交处为该纬度日落时间)

5、日出时间=12-L/2,日落时间=12+L/2, L(昼长)=日落时间-日出时间

6、新旧一天分界线:0: 00经线与 180度经线(国际日期变更线、新一天的起点)

7、国际标准时间:格林尼治时间,中时区区时,即本初子午线(0度经线)的地方时。

8、南北半球天文现象对称,季节相反

9、天文四季

中国传统四季:立春、立夏、立秋、立冬为四季起点

欧美四季:二分二至为四季起点

气候四季:北半球:春3、 4、 5;夏6、 7、 8;秋9、 10、 11;冬12、 1、 2。

10、周期:恒星日、恒星年;太阳日、回归年;太阳活动周期;哈雷彗星回归周期。

11、时期:三次社会分工、三次技术革命、产业革命前后、二战前后、改革开放前后、地质年代

12、夏令时一般在天亮早的夏季人为将时间提前一小时(本为6点的调为 7点),冬令时是在冬天把时间调慢了一些(18点调为 17点)。

一、时间 (时刻)信息条件的提取

(一)、光照图、日界图上时刻信息条件的提取:

1、光照图

(1)光照图的经纬网格一般有3种。

①极地俯视图:极点为中心,纬线为同心圆或圆弧;经线为放射线,相交于极点。应注意通过半球位置的确认来判读经度的值。一般顺自转方向增大为东经,逆自转方向增大为西经。

②侧视图:纬线为平行线;经线为弧,相交于南北极点,一般向右增大为东经,向左增大为西经。

③方格状网格,一般横为纬线,纵为经线。高考题往往从上列三种中进行切割、变换。

⑵时刻条件提取:

因为赤道是大圆,晨昏线也是大圆,两个大园相交,其交点互相平分。

①赤道与晨线的交点的地方时是 6点;

②赤道、昏线的交点的地方时是 18点;

③平分昼弧的经线的地方时是 12点(正午);

④平分夜弧的经线的地方时是 0点或 24点(午夜)。

任何一个光照图均可找出上述中之一,这里易出错的地方是晨线与昏线的区分。认识该点,应注意从自转方向入手,按自转方向由也入昼为晨线即日出线;由昼入夜为昏线即日落线。

⑶日出、日落时刻与昼长、夜长的关系:

日出时刻=12-昼长/2=夜长/2日落时刻=12+昼长/2=24-夜长/2

注意:南北半球对应的纬度线,北纬(如400N)的昼长等于南纬(如400S)的夜长;北纬(如400N)的夜长等于南纬(如400S)的昼长。

2、日界图:

①自然日界线:即 24/0点所在的经线,按自转方向日期变大。

②人为日界线:即 1800经线,是一天的起点和终点。按自转方向日期变大。

判断时注意思路顺序:

A、先确定自转方向;

B、引入已知日期确定 180的经线位置;

C、确定 0点所在的经线位置。这样,任一地点的时刻或任一时刻的地点都可以迅速确定。两条经线如果重合,则全球为同一天。

(二)地理现象所对应的时间信息

地方时地理事物或现象日出太阳高度为0或太阳位于地平线上;影子最长且朝西;一日中气温最低时;晨线与赤道的交点处(若在赤道为6点)12点太阳高度最高时;物体影子最短时;太阳位于正北或正南时(影子朝正南或正北);昼半球的中央经线处13点热带雨林气候区出现对流雨时 14点地面温带最高或地面辐射最强时;热带雨林气候区出现对流雨时日落太阳高度为0或太阳位于地平线上;影子最长且朝东;昏线与赤道的交点处(若在赤道为18点)24/0点夜半球的中央经线

(三)时刻和区时的计算问题

1、时刻、区时的计算方法——画数轴、列竖式法

2、时刻、区时的转化——150/小时,151/分钟

二、季节信息的提取

不同空间区域的地理环境有明显的季节变化,不同半球季节变化差异也明显,通过对各地理环境季节差异认识,有利于培养好的空间观念,养成比较好的思维习惯,强化地理基本知识和基本技能。季节信息提取的目的是判断季节的性质,以定冬半年(季)、夏半年(季)为主,终极目标是推定给定的条件是"1月前后 "还是 "7月前后 "。

(一)来自天文的季节信息的提取

1、地球绕日公转轨道上的季节信息。

(1)公转的远日点和近日点的认定来定季节。地球绕日公转时处于近日点即为1月初(北冬南夏)。处于远日点即为7月初(北夏南冬)。

(2)公转速度快慢的认定来定季节。地球处于公转快的位置时为1月初(北冬南夏);地球处于公转慢的位置时为7月初(北夏南冬)。

2、正午太阳高度角的季节信息。

(1)正午太阳高度角大的时候为当地夏半年,正午太阳高度角小的时候为当地冬半年;

(2)正午太阳高度角公式:H=900-(φ±δ)。ф为当地纬度,δ为此时直射点纬度。已知条件代入,当δ前取 "+"时为冬半年,即φ与δ处于不同半球,当δ前取 "-"时为夏半年,即φ与δ处于同一半球。谭老师地理工作室综合整理

3、太阳直射点位置的季节信息。

太阳直射北回归线(北半球)为夏至日(夏半年),即北夏南冬;太阳直射南回归线(南半球)为冬至日(冬半年),即北冬南夏。谭老师地理工作室综合整理

4、太阳升落方位的季节信息。

一般情况下,日出于东北、落于西北时为北夏南冬;日出于东南、落于西南时北冬南夏。

5、昼夜长短的季节信息。

因春秋分时昼夜平分,故昼长于夜时为当地夏半年,昼短于夜时为当地冬半年。

具体如下所述:

A、昼长于夜或昼长>12小时为夏半年,即北半球接近 7月,南半球接近 1月;

B、昼短于夜或昼长<12小时为冬半年,即北半球接近 1月,南半球接近 7月;

C、日出早于 6点(如5点),日落晚于18点(如19点)为夏半年;

D、日出晚于 6点(如7点),日落早于18点(如17点)为冬半年。

6、晨昏线的季节信息。

北半球晨线随纬度增大而西偏或昏线随纬度增大而东偏视为北夏南冬;北半球晨线随纬度增大而东偏或昏线随纬度增大而西偏视为北冬南夏。

(二)来自地面的季节信息的提取

1、气候的季节信息:

许多地区气候类型的特点有明显的季节变化。谭老师地理工作室综合整理据此可以确定当地的季节。

(1)气温的季节信息:

①、太阳辐射——当地夏半年是高温季节,当地冬半年是低温季节。

②、海陆热力差异——陆地气温高于海洋为当地夏半年,陆地气温低于海洋为当地冬半年。

③、就我国而言:冬半年(1月前后),0℃等温线大致通过秦岭——淮河一线;全国的低温中心位于漠河附近;南北温差大;东部等温线大致与纬线平行,受纬度因素影响大。夏半年(7月前后),全国普遍高温;全国低温中心位于青藏高原,高温中心位于新疆吐鲁番盆地;东部等温走向大致与海岸线平行,受海洋因素影响大。

④等温线的弯曲方向——陆地等温线向高纬突出为当地夏半年,陆地等温线向低纬突出为当地冬半年。

(2)降水的季节信息:

①当地以夏季降水为主的气候类型有热带季风气候、亚热带季风气候、温带季风气候、热带草原气候、温带草原气候。当地以冬季降水为主的只有地中海气候。注意:先判断其南北半球位置,否则答案将全部相反。孰记各种气候类型的典型分布区或代表性城市是应用此法的基础。

②位于沿海地区的冬季风,如果经过了海洋,会变暖变湿,经地形抬升后降水十分丰富,许多地区还多于夏季。如日本群岛的日本海沿岸(即里日本)、台湾的火烧寮、越南的长山山脉东坡、中国山东的烟台、威海等。

(3)灾害性天气的季节信息:

就我国而言冬半年常出现寒潮、暴风雪、沙尘暴、冻雨和雪灾。夏半年出现台风、暴雨洪涝、伏旱、梅雨、冰雹、干热风、内陆地区的干旱。

(4)盛行风的季节信息:

①风力(风浪):当地冬半年南北温差大,气压梯度力差异也大,风力也较大,风浪也较大。当地夏半年南北温差小,气压梯度力也小,风力也较小,风浪也较小。如英吉利海峡风力、风浪大的季节为冬半年。

②风向:在季风区,盛行海风时为当地夏季,如当东亚盛吹东南风,南亚盛吹西南风,悉尼盛吹东北风为夏季。盛行陆风时为当地冬季,如东亚盛吹西北风,南亚盛吹东北风;悉尼盛吹西南风时为冬季。在地中海气候区,盛行西风时为当地冬季。

(5)气压分布的季节信息:

①从数值来看标准大气压为 1013百帕。

一般当地冬半年时大陆中纬度地带气压中心气压高于1013百帕时为高压区,性质属于冷高压,如亚欧大陆 1月为西伯利亚冷高压(1036百帕);海洋上中纬度地区气压中心气压低于1013百帕为低压区,性质属于暖低压,如北太平洋上 1月为阿留申低压(1006百帕)。

当地夏半年时大陆中纬度地带气压中心气压低于1013百帕为低压区,性质属于热低压,如亚欧大陆 7月为印度低压(996百帕);海洋上中纬度地区气压中心气压高于1013百帕为高压区,性质属于凉高压,如北太平洋上 7月为夏威夷高压(1026百帕)。

②气压带风带的移动————北移时北夏南冬;南移时北冬南夏。和太阳直射点的移动方向一致。

2、水文(河水补给)的季节信息:

(1)我国河流的补给大多处于夏季。东部季风区河流夏季以雨水补给为主;西北内陆盛夏高温季节处于高山冰雪融水补给期;谭老师地理工作室综合整理东北河流春季为雪水补给季节;我国河流的枯水季节多数处于冬季。

(2)地中海式气候区,河流雨水补给期为当地的冬季。

(3)地下水、湖水补给河水的季节大多为当地的冬季(枯季);河水补给地下水、湖水季节大多为当地的夏季(雨季)。

(4)凌汛。由低纬流向高纬的河流在当地的冬季易出现凌汛。

(5)河口的盐度。一般而言,河口盐度偏高为当地的冬季,偏低为当地的夏季。地中海气候区的情况则相反。

(6)结冰期。河流结冰为当地的冬季。

(7)季风流。在我国南海,北印度洋洋流冬夏季节流向变换最明显,1月前后向南向西流即逆时针流动,七月前后向北向东流即顺时针流动。

3、自然景观变化的季节信息:

植物生长发育受气候影响最大。植物景观变化,农事活动季节性明显,春花夏长秋实冬藏,冬夏季节变化分明。

(1)植物景观:当地的夏半年多数地区是植物生长旺季。冬半年多数地区草木枯黄。

(2)动物的迁徙:动物南迁北冬南夏;动物北迁北夏南冬。

在山地放牧的羊群在夏季往上迁移山腰,冬季往下迁移到山麓。如西伯利亚驯鹿由苔原带迁往亚寒带针叶林时是冬半年,为1月前后。

舟山渔场夏季为墨鱼汛,冬季为带鱼汛。山地雪线的上移为当地的夏季,下移为当地的冬季(同山地羊群的迁移)。极地冰川面积变大为当地的冬季,变小为当地的夏季。

极地海洋的浮冰增多为当地的夏季,减少为当地的冬季。坦桑尼亚热带草原羚羊、斑马大量北迁时,是7月前后。

青海湖鸟岛赏鸟的季节是春季(3-5月),因北半球大陆自南而北逐渐变暖,北迁的鸟在此繁殖。

鄱阳湖赏鸟的季节是冬季(10-来年2月),因水鸟类多在此越冬。

4、农业活动的季节信息:

受当地的气候的影响,农业生产季节性强,多以果树和大田农作物生产为例认识季节性变化特点。

小麦:播种期在秋季,收获期(忙碌季)在春末夏初。如:华北收麦季节在5-6月(江淮地区冬种春收、华北平原秋种夏收、东北平原春种秋收);澳大利亚在11-12月收割。

油菜:我国江南的典型作物,是越冬作物,不与粮棉争地,腊肥施用于冬初;春暖时花开(2-3月)。

果业:苹果、柑桔收获在秋季;

蔬菜:茄果类为喜温作物,多在夏季;叶菜类为喜凉作物,多在冬季;夏季,我国南方天气炎热,易落花落果,而北方光照充足,果菜生长良好,为北菜南运期;冬季,我国北方天寒地冻,为南菜北运期。

在春初换羊毛是剪羊毛的季节。(澳大利亚1-2月犁地, 3-5月播种, 5-7月给羊配种, 8-9月剪羊毛, 11-12月收获小麦。)

5、其他季节变化特征信息:

黄淮海平原夏季淋盐、春秋返盐、冬季盐分稳定。三峡夏季排沙、冬季蓄水。钉螺夏季水栖、冬季陆栖。南极科考观光是北半球的冬季,北极科考观光是北半球的夏季。对流层大气对流旺盛且厚度变大为当地的夏季,反之为当地的冬季。滑坡、泥石流等地质灾害多发于当地的夏季,冬季相对较少。

写在最后:

期待同学们在下方留言“打卡”返回搜狐,查看更多